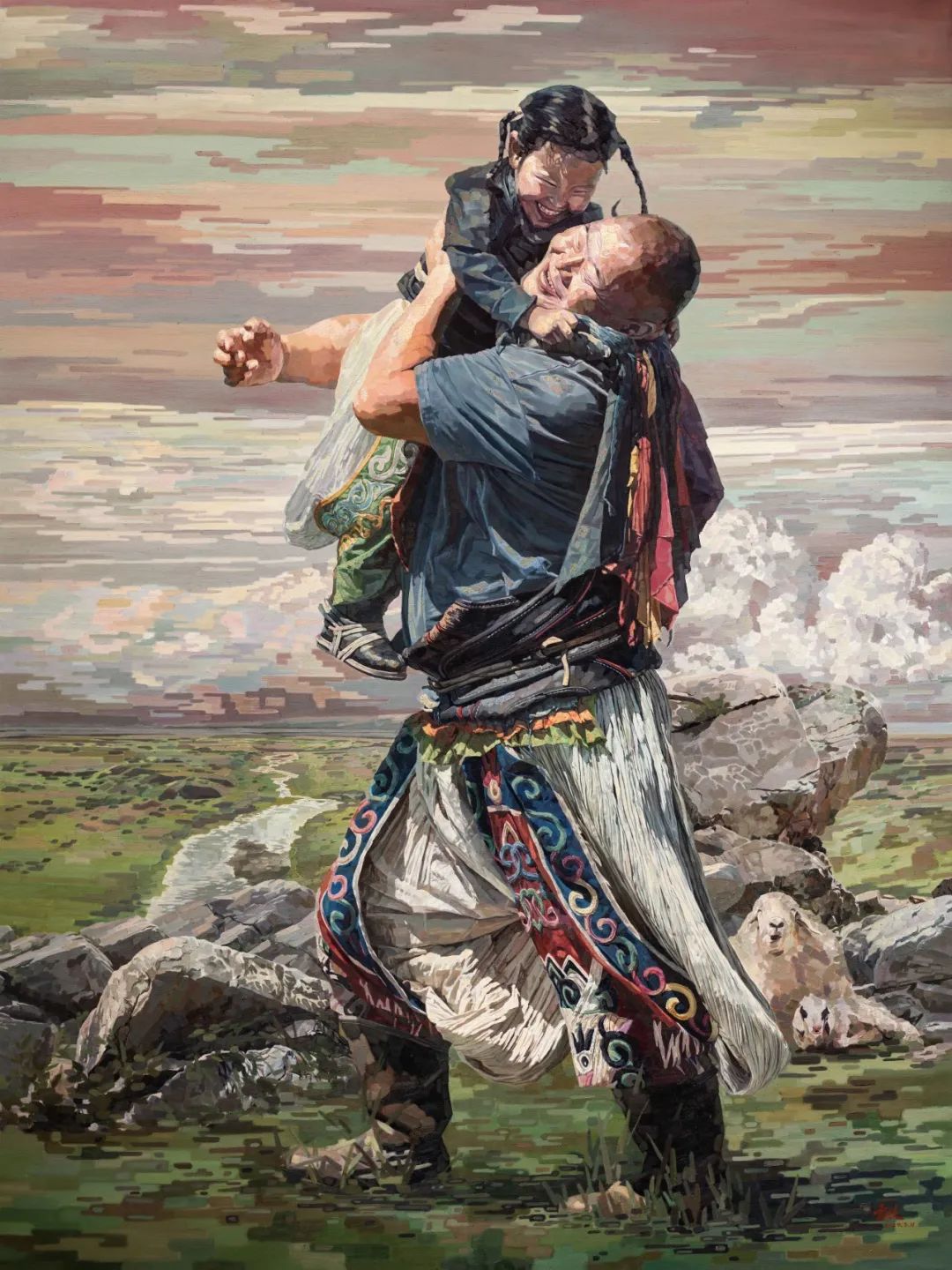

油画

《草原父亲》

作者:贾靖文

今天是父亲节。关于父亲,梁晓声曾说,在我的情感世界中,父亲愈来愈成为一个我想要报答而无力报答的恩人。诗人朵渔说,作为儿子的父亲,我希望他在我的衰朽中茁壮,作为父亲的儿子,我希望他在我的茁壮中不朽。北岛说,你召唤我成为儿子,我追随你成为父亲。

——姬卉春

父亲是那拉车的牛

作者 / 周涛

1940年阴历十月十二,父亲诞生在土默川平原一个被土匪揉碎的村落,这让他的童年深深烙着恐惧。爷爷的脊背是唯一的避难所,邻里满仓伯被绑票的五百银圆血债,九岁时目睹本族小叔被土匪爆头的惨状,构成了他对乱世最初的认知。那些蜷缩在玉米地里躲避枪声的夜晚,比任何课本都更早教会他,活着,是一场与命运的殊死搏斗。

解放的曙光里,父亲的人生终于照进书页。从私塾的《三字经》到新式学堂的算术课本,1957年他以全县前十的成绩考入中学,次年竟跳过初二直接考取省农业大学小麦系。当麦穗图案的校徽别上粗布衣裳时,这个农家少年眼里燃着改变命运的火焰。然而1960年毕业的钟声里,等待他的不是实验室的显微镜,而是生产队的锄头。三年困难时期的浪潮,将万千学子拍回土地。

1961年和母亲结婚,土炕上摆着爷爷给的三只粗瓷碗和半袋高粱米。转年大姐降生,正逢“低标准”最严苛的岁月。为了多挣工分,父亲选择了砖场最苦的背砖活。三伏天里,带着窑温的青砖把脊背烫得层层蜕皮,咸汗渗进伤口时,他就把牙咬得咯嘣响。1965年二姐出生、母亲也瘫痪在床,父亲成为全家唯一的支柱。

命运的戏谑总在猝不及防时降临。1968年那个暮春,作为村党支部书记的父亲突然被戴上“右派”的帽子,关进村西头的土坯“监狱”。六岁的大姐每天隔着木栏递窝头,看见父亲鬓角新添的白发,才知道没有大人的世界会突然崩塌。但当父亲被贬为小学民办教师时,却像抓住救命稻草般扑进教育,他亲手用课余时间打土坯新建了校舍,直到今天,村里老人还会念叨,是你爹建成的学堂。

1972年的师范录取通知书,是命运对这个苦行者的第一次奖赏。当他捧着红本本回村担任中学校长时,虽然衣服换成了四个兜的蓝色中山装,却依然带着泥土味。课余时间他在校园后墙植树造林,开垦校田。那些年我们姐弟仨的课本,总是用旧报纸仔细包着书皮,因为父亲说:“字是天下最金贵的东西。”

包产到户后,父亲过上了“双肩挑”的日子:清晨五点的扁担声惊破晨雾,他挑满水缸、喂完牲畜,再给母亲擦好身体才匆匆去上班。午休时在灶台前揉面的背影,成为烟火中的一幅剪影。夜晚的灯下,一面批改学生作业,一面帮乡政府写报告。

1985年父亲升任副乡长,我们姐弟也相继通过考学跃过“龙门”。那年,父亲在老屋门框上贴了副自写的对联:“寒门出贵子全凭耕读,天命望儿孙莫忘桑麻”。他抚摸着我们的中专、大学录取通知书,粗糙的指腹划过铅字时竟有些发抖。这个曾在砖窑背砖的少年,终于用一辈子的血汗,把三个孩子送进了他未曾抵达的远方。

母亲去世那年,父亲在灵前坐了整宿。他颤抖着往供桌上摆母亲爱吃的腌黄瓜,忽然像孩子般哭出声来:“你走了,我的账本子空了。”那些年为给母亲寻医问药,他跑遍了十里八乡的郎中,邮遍了全国各地的特效药。母亲卧床三十年,身上没长过一块褥疮。

如今父亲已经离开我们,老屋的窗台上仍然摆着泛黄的农业大学毕业证和母亲的遗照。偶尔想起我们接他去城里小住,他总坐在马路牙子上,孤独地望着车水马龙出神。这个曾在土地上写下人生的庄稼汉,终究离不开泥土的气息。

昨夜又梦见父亲的背影:他背着砖块穿过窑厂浓烟,扁担在晨光里颤成一道弧线;他站在讲台上擦着黑板,粉笔灰落在蓝布褂上像落了层雪;他蹲在老屋门槛上抽旱烟,火星子明灭间,映着我们趴在他膝头听故事的童年……忽然懂了那首老歌里唱的:“父亲是那拉车的牛”。他拉着我们的命运,在岁月的泥沼里一步一叩首,把苦难踩成了通向星空的阶梯。

我爸的园子

作者 / 如斯

我爸摔了一跤,是从他的园子出来过渠时,连人带车翻进去的。

我爸自己爬起来,说没事。我妈不敢和孩子们说,瞅着我爸能动能说,就把“没事”这个愿望当现实。赶上我打回电话拉家常,我妈没忍住,告诉了我摔跤的事。

老头儿七十七了,几年前得了脑梗,去年又脑出血,最怕摔跤。隔着几百公里,远方的我也只能电话里焦急。

“赶紧去医院查查!”

“不用不用,你爸说没事,我看也没事。”

“你能看见脑子里的事了?!”

“……”

“干啥摔的?”

“去园子里。”

又是园子,又是那些果树!

这边和弟弟联系,他马上回去接走检查。那边在想我爸这人对他的园子,是何等执着痴迷,我们都劝他不要侍弄了,他还是不听。

我爸守着他的园子,一往情深。侍弄果园不容易,春天的耕耘和修枝还好,出钱雇人干上几天,就可以树齐整,陇合适。进了夏天,各家的园子,都是果实累累压枝弯,像怀孕的负重女。果子熟了,要一颗一颗摘,一树一树清,家家都缺人手。

杏子黄了,满树灿灿地招摇着;李子红了,挨挨挤挤,恨不得下树。来不及摘的,最后落在地里,可惜了的,让我爸的心痛啊。所以,每到夏天,别的农人叔叔伯伯纯欢喜,我爸是几分欢喜几分愁。

我远在北京,指望不上。儿子们做的事业大,没时间;从获利程度看,老头儿的果树没法和他们的生意比,没人愿意停下来帮他。园子大,我爸年龄也大,加上最近几年生病,身体大不如前。一说要他把园子放手,他只是不说话。

每到开春,我爸还抱着侥幸心理:到时候自有办法。于是,顶着我妈鸡飞狗跳的责骂声,他还是雇人修枝、陇地、打药、施肥。那个时候,七十多岁的我爸,背操着手,在他的园子里监工。

他站在离不开的园子,望一眼由筷子长成的大树,抓一把可以出油的泥土,心安,惬意。园子,成了留声机:春花绽放,夏雨欢唱,鸟儿啁啾,蛐蛐低语……

隔三差五,他去园子看看。树是他栽的,地是他陇的,品种是他选的,很多是他嫁接的。他熟悉每棵树,像熟悉孩子。望去满树发花,杏花粉,李花白,莹莹一片,像看见夏天的杏儿和李子一样。我爸张着牙口不全的嘴,乐着。

这是我爸田野的春天,一幅望花成果的美景。画中的他,也是花。

树多不种地,下面都是闲的,难免杂草丛生。我爸看到邻居地里收拾得利落,他就羡慕,但心力不足,末了只有暗暗嘟囔:我要年轻十岁,看我的园子,哼!

我爸的园子,不单单是块地,还是脸面,是一个农人的尊严,是一个强者的领地。

我爸园子里的树,也不单单是树。他守着这块土地,像秀女织锦一样勾勒。春有梦,夏有果,秋有惊喜,冬有喘息。一棵一棵栽培,一行一行设计,一季一季期待。树,成了我爸的忠粉,世袭我爸的爱意。有几棵老树,身形佝偻但根基坚固,树冠美丽,那茂腾腾的枝叶簇拥成一个岁月的冠冕。

我爸的园子,是他爱的输出地。最甜的那棵树,留着不卖,给孩子们!给亲朋好友打电话:“来,上园子摘!”

看吧,一个内心那么丰富的人,他的园子倾注、彰显着他那么多的特质,他能不对园子执着痴迷吗?

去年暑假我回老家,要走时,我爸给我摘李子。看着他的背影,我妈说:“你爸的身体还能给你摘李子呢,谁知道还能摘几年?”这话后来成了戳中我泪点的利器,每每想到,就会悲伤泛起。曾经理所当然的享受,随着父母的老去,竟然变得那么弥足珍贵。

今年他摔了后,我急忙买票回家,见到的我爸,已经需要拄着手杖,苍老像匹瘦马,疯了一样追上他,才两个月不见,我爸就像一株收割了棒子的玉米秸秆。我忍着心里的悲伤,嘴巴像个道具,说着一些无聊、轻松的话题,心里却嗫嚅着:爸,谁让你老成这样呢?

走之前,我和我爸到了他的园子,他带着我摘李子。在北京叫“西梅”的,在我爸的园子里叫“女神”。我爸指挥着他的女神摘“女神”,用一副看不上我干活儿的口气,嫌我高凳打得不对,说我筐和手的位置不顺。那副神气,仿佛是站在领地颐指气使的大公鸡。我心里倒是一喜:爸爸的语气,还那么有力!

我是我爸园子里一棵移植了的树,每一次回乡,是把根,探进熟悉的泥土里,重温、回味……

书页仍在风中轻颤

作者 / 刘东华

20世纪90年代末的冬天格外寒冷。母亲病逝那年,我上小学四年级,弟弟刚满九岁。那天放学回家,看见父亲蹲在厨房的煤炉前,笨拙地搅动着锅里的面条,灶台上撒满了面粉,像下了一场小雪。

他听见声响转过头来,眼睛红肿得像两颗核桃,却硬是挤出一个笑容:“回来了?爸给你们下面条吃。”那锅面条又咸又糊,但我和弟弟都吃完了,连汤都没剩。

父亲看着我们狼吞虎咽的样子,眼眶又红了,怕我们看见慌忙转过身洗锅去了。做作业时,我看到炕桌下有一张薄薄的下岗证。见我疑惑,父亲用手背抹了把脸,然后挺直腰板,声音出奇地平静:“爸爸以后要换个工作了,正好,以后能多陪陪你们。”

下岗后的父亲开始蹬三轮车维持生计。每天天不亮就出门,三轮车把手上总挂着母亲生前用的那个军绿色水壶。我常常趴在窗台上,看着他的背影消失在晨雾里,棉袄后背上结着一层白霜。有次放学路上遇见他正弓着身子帮人搬冰箱,棉衣后背全被汗水浸透了,贴在嶙峋的脊梁骨上,像一张被雨水打湿的纸。但回到家,他却告诉我们,今天的活儿轻省,就是搬了几箱书。

他也确实喜欢书。街角有个姓李的老人摆着旧书摊,书脊泛黄的书本整整齐齐地码在木板架上,五毛一本、一块钱三本。每次路过,父亲总要蹲下来翻一翻,手指轻轻抚过书页,像是在掂量它们的价值。他很少买新书,但旧书摊的老板认得他,知道他爱书,偶尔会给他留几本品相好的。

有一年冬天特别冷,父亲蹬了一整天的三轮车,手指冻得发紫,回家时却从怀里掏出一本《三国演义》,封皮已经磨损,但内页完好。他笑着说:“今天运气好,老李头说这本只要三毛钱。”可那天晚上,我分明看见他在厨房就着咸菜啃冷馒头,把唯一的一碗热汤面留给了我和弟弟。

家里最困难的那段日子,餐桌上很少见到荤腥。父亲总说:“吃饱就行,菜嘛,咸淡都是滋味。”有一次,弟弟在饭桌上小声嘟囔:“要是能吃点肉就好了……”父亲没说话,只是摸了摸他的头。

第二天,父亲回来得比平时晚,手里拎着一个旧布袋,一进门就笑着对我们说:“今晚加餐!”我和弟弟兴奋地围过去,以为他终于舍得买肉了。可打开袋子,里面却是几本旧书——《水浒传》《唐诗三百首》《科学家的故事》。弟弟很失望,父亲却翻开书,指着里面的插图说:“看,这是武松打的虎,这是李白喝的酒,这是爱迪生发明的电灯——书里的‘肉’可香呢!”

那晚,父亲给我们讲武松打虎、讲李白“仰天大笑出门去”、讲爱迪生失败了上千次才发明电灯。弟弟听得入迷,早忘了想吃肉的事。而我,在多年后才明白,父亲是在用另一种方式喂饱我们——不是用鱼肉,而是用文字;不是用短暂的滋味,而是用一生的精神食粮。

父亲有个宝贝木板箱,原本是母亲装嫁妆用的,后来成了他的“藏书阁”。箱子里整整齐齐地码着几十本书,有些是从旧书摊淘来的,有些是从废品站按斤称回来的。每本书都被他包上了牛皮纸书皮,扉页上用钢笔工整地写着购书日期和地点。

不管多晚回家,父亲总会先洗干净手,然后从木板箱里取出书本。台灯亮起的瞬间,整个屋子就活了过来。我和弟弟趴在掉了漆的木桌上,看灯光给父亲花白的鬓角镀上金边。他读《钢铁是怎样炼成的》时,声音会不自觉地提高,读到保尔在寒冬里修铁路那段,他的手指会轻轻颤抖,仿佛也感受到了西伯利亚的刺骨寒风。

“人的一生应当这样度过……”父亲总是反复念着这段话,眼睛亮得像黑夜里燃烧的煤核。有次弟弟发烧,父亲守了一整夜,天亮时我醒来,发现他歪在椅子上睡着了,那本《平凡的世界》还摊开在膝头,书页上沾着几滴未干的泪痕。

有一天,我在箱底发现了一个记账本,上面密密麻麻记着每一笔开销:

3月5日,车费2块,午饭省下,买《鲁迅选集》一本。

6月12日,少抽一包烟,换《居里夫人传》。

9月8日,多蹬两趟车,给儿子买《新华字典》。

我鼻子一酸,想起父亲那双磨破的布鞋,想起他总说不冷,却偷偷往棉袄里塞报纸御寒。他省下的每一分钱,最后都变成了我们手里的书。

记得每个学期开学前,父亲会特意提早收车,带我们去新华书店。他站在书架前小心翼翼地翻看新书,比较哪个版本注释更详细。结账时总要反复数几遍皱巴巴的零钱,但从不犹豫。回家的路上,他会给我们讲《送东阳马生序》,说宋濂当年借书抄书的故事,说着说着声音就低下去:“你们妈妈要是能看到你们读书的样子……”

岁月是最无情的雕刻师。当脑梗渐渐蚕食父亲挺拔的脊梁时,他反而读书读得更勤了。病床上支着小桌板,摊开着《易经》,他说要趁眼睛还能看见,把想读的书都读完。

我出嫁那天,父亲把新买的《词源》和《辞海》塞进嫁妆箱,告诉我说:“你一向爱读书,以后能用上。”去年秋天,他弥留之际已经说不出话,却还颤巍巍地指着书架,又指指我,意思是这些书都留给我。

如今我站在老房子里,风掠过空荡的藤椅,翻动父亲留下的书页。那个木板箱传到了我手里,里面的书依旧散发着淡淡的油墨香。

每读一本新书时,我总会想起父亲在灯下读书的侧影,想起他说过的话:“铅字是活的,读进心里就能长出骨头来。”父亲的一生,就像他最爱唱的那首《我的祖国》,没有华丽的辞藻,却饱含着最深沉的力量。那些在困顿中依然熠熠生辉的文字,那些在寒夜里温暖过我们的故事,如今都化作了血脉里的歌声,在每一个艰难时刻响起,提醒我们永远不要低下追寻光明的头颅。

藤椅还在老位置,书页仍在风中轻颤。我知道,父亲从未真正离开,他只是化作了那盏永不熄灭的灯,永远照亮着我们前行的路。

父亲与书

作者 / 越慧贞

父亲去世不久,有几位亲友探听他那些书的去向。我知道,这些打探书的下落的人,有的想要他那些评书小说,有的想要那些《易经》方面的书,还有的,对父亲几套老版本的明清小说有兴趣。

他们爱听他讲话,试图搜寻父亲的旧书,借以重温与他酒茶斟酌间的交谈。他们一定记得父亲聊天讲古时额头凝注的表情和眼里闪现的光。那不是普通的讲述。多少个夜晚,他们围绕在我父亲身边,从他的讲述中感受三国烽烟与屋子里众人吐出的香烟交缠升腾,从父亲活灵活现的演讲中想象出封神榜人物的奇形怪状。甚至他们中几个父亲忠实的听众,还跟着父亲学会了评书口技中一些简单的技巧:“库克,库克——库克,库克……”声音渐弱,是一骑人马渐行渐远;声音渐强,是人马迫近;“噔令令”,是手起刀落的声音……自从有一次,父亲讲了一段《杨香武三盗九龙杯》,有几个听众就念念不忘,一有机会就来我家,缠着父亲再给他们讲一次。全村第一台收录机,也是拿到我家试用,录下我父亲的一段评书。

他的这些本事是年轻时拜在评书艺人李增寿名下,不论三九三伏苦练下的;也是老东河旧书摊上,用冻僵的手指一页页翻出来的;更是在自家昏暗灯下,将大部头章回体小说背了一遍又一遍,抄写默写点评,嚼碎了咽进肚里,又反刍成自己的骨血养出来的。

父亲中年以后,对佛教道家经典多有涉猎,如同他的很多朋友恭维的那样,尤其对易学,颇有心得。家中存有很多《易经》注释等周边书籍。他把这些东西学得融会贯通,说起来头头是道,又吸引了诸多同好者,其中还不乏一些研究者。在他众多狂热的追随者之外,是我超出自身年龄的理性审视和冷静疏离。

那时候我们住在村里,傍晚,父亲常常提着黑皮包从东河回来,皮包夹层里总是掖着一本新书。东河区的各大书摊、书店父亲都轻车熟路,他挣的钱还没有焐热,就落入书摊老板们的钱袋。

我们姐妹三人先后认字后,他就迫不及待地把我们领到书摊、书店去挑选书。书和酒,在他的消费中占有极大的比例。他的那些书先是盘踞在大衣柜顶层,随着数量越来越多,后来书脊挨着书脊,封面挤着封面,开始向外扩张领地,突破大衣柜后,西房的写字台成了它们新的地盘,就连西房的床底下也整整齐齐地码着书。他告诫全家人谁也不要动他的书,却对每个前来借阅的村民慷慨得很。

父亲曾经惋惜地提起借出去的书要不回来,听得我们又生气又无奈。《聊斋志异》和《封神榜》,版本还挺老的,借给他的酒友兼聊友郭某。时间长了之后,他问郭某书看完了没有,郭某却拒不承认他借过我家书。不知父亲什么时候存下半套《康熙字典》,民国时期版本,虽然封面破损,但他用塑料布精心包裹着。我表姐是全村第一个考上大学的人,人人夸赞,父亲更是对她欣赏得不得了。表姐放暑假,来我家找我父亲,说班里有个同学爱好文字研究,问父亲有没有相关文字资料,借去看一看。父亲就踩着凳子取下包裹得严严实实的那几本《康熙字典》,表姐惊喜地说:“就是这种!”说好给同学看看,她下次放假就还回来。结果再无音信,书一去不回。

多年之后,我很想埋怨父亲几句,想想又算了,命该如此。我们与父亲间的遗憾,何止是书事这一个方面。平房拆迁时,他把书一下子都堆在我面前,给我一个措手不及,我半怀愧疚半怀认命地把他大部分书处理掉,成为几年来一再泛起的心病。

时光不能倒流,生活还在继续,那些憾事终归只是憾事。

跟朋友闲谈,忽然想起小时候的事。父亲买回新书心血来潮也会给我们讲讲,还一度在我睡前,于我枕畔耳边读唐诗,他念一句我跟读一句,我还没认字,根本不知道读的是什么,以后偶尔语文课上会对某些诗句产生隐约的熟悉感。朋友说,你这些年不就用上了吗?这是你父亲给你的幸运。举起杯,我用喝茶掩饰了眼里即将滚落的泪滴。

END

今天是父亲节。关于父亲,梁晓声曾说,在我的情感世界中,父亲愈来愈成为一个我想要报答而无力报答的恩人。诗人朵渔说,作为儿子的父亲,我希望他在我的衰朽中茁壮,作为父亲的儿子,我希望他在我的茁壮中不朽。北岛说,你召唤我成为儿子,我追随你成为父亲。

——姬卉春

父亲是那拉车的牛

作者 / 周涛

1940年阴历十月十二,父亲诞生在土默川平原一个被土匪揉碎的村落,这让他的童年深深烙着恐惧。爷爷的脊背是唯一的避难所,邻里满仓伯被绑票的五百银圆血债,九岁时目睹本族小叔被土匪爆头的惨状,构成了他对乱世最初的认知。那些蜷缩在玉米地里躲避枪声的夜晚,比任何课本都更早教会他,活着,是一场与命运的殊死搏斗。

解放的曙光里,父亲的人生终于照进书页。从私塾的《三字经》到新式学堂的算术课本,1957年他以全县前十的成绩考入中学,次年竟跳过初二直接考取省农业大学小麦系。当麦穗图案的校徽别上粗布衣裳时,这个农家少年眼里燃着改变命运的火焰。然而1960年毕业的钟声里,等待他的不是实验室的显微镜,而是生产队的锄头。三年困难时期的浪潮,将万千学子拍回土地。

1961年和母亲结婚,土炕上摆着爷爷给的三只粗瓷碗和半袋高粱米。转年大姐降生,正逢“低标准”最严苛的岁月。为了多挣工分,父亲选择了砖场最苦的背砖活。三伏天里,带着窑温的青砖把脊背烫得层层蜕皮,咸汗渗进伤口时,他就把牙咬得咯嘣响。1965年二姐出生、母亲也瘫痪在床,父亲成为全家唯一的支柱。

命运的戏谑总在猝不及防时降临。1968年那个暮春,作为村党支部书记的父亲突然被戴上“右派”的帽子,关进村西头的土坯“监狱”。六岁的大姐每天隔着木栏递窝头,看见父亲鬓角新添的白发,才知道没有大人的世界会突然崩塌。但当父亲被贬为小学民办教师时,却像抓住救命稻草般扑进教育,他亲手用课余时间打土坯新建了校舍,直到今天,村里老人还会念叨,是你爹建成的学堂。

1972年的师范录取通知书,是命运对这个苦行者的第一次奖赏。当他捧着红本本回村担任中学校长时,虽然衣服换成了四个兜的蓝色中山装,却依然带着泥土味。课余时间他在校园后墙植树造林,开垦校田。那些年我们姐弟仨的课本,总是用旧报纸仔细包着书皮,因为父亲说:“字是天下最金贵的东西。”

包产到户后,父亲过上了“双肩挑”的日子:清晨五点的扁担声惊破晨雾,他挑满水缸、喂完牲畜,再给母亲擦好身体才匆匆去上班。午休时在灶台前揉面的背影,成为烟火中的一幅剪影。夜晚的灯下,一面批改学生作业,一面帮乡政府写报告。

1985年父亲升任副乡长,我们姐弟也相继通过考学跃过“龙门”。那年,父亲在老屋门框上贴了副自写的对联:“寒门出贵子全凭耕读,天命望儿孙莫忘桑麻”。他抚摸着我们的中专、大学录取通知书,粗糙的指腹划过铅字时竟有些发抖。这个曾在砖窑背砖的少年,终于用一辈子的血汗,把三个孩子送进了他未曾抵达的远方。

母亲去世那年,父亲在灵前坐了整宿。他颤抖着往供桌上摆母亲爱吃的腌黄瓜,忽然像孩子般哭出声来:“你走了,我的账本子空了。”那些年为给母亲寻医问药,他跑遍了十里八乡的郎中,邮遍了全国各地的特效药。母亲卧床三十年,身上没长过一块褥疮。

如今父亲已经离开我们,老屋的窗台上仍然摆着泛黄的农业大学毕业证和母亲的遗照。偶尔想起我们接他去城里小住,他总坐在马路牙子上,孤独地望着车水马龙出神。这个曾在土地上写下人生的庄稼汉,终究离不开泥土的气息。

昨夜又梦见父亲的背影:他背着砖块穿过窑厂浓烟,扁担在晨光里颤成一道弧线;他站在讲台上擦着黑板,粉笔灰落在蓝布褂上像落了层雪;他蹲在老屋门槛上抽旱烟,火星子明灭间,映着我们趴在他膝头听故事的童年……忽然懂了那首老歌里唱的:“父亲是那拉车的牛”。他拉着我们的命运,在岁月的泥沼里一步一叩首,把苦难踩成了通向星空的阶梯。

我爸的园子

我爸摔了一跤,是从他的园子出来过渠时,连人带车翻进去的。

我爸自己爬起来,说没事。我妈不敢和孩子们说,瞅着我爸能动能说,就把“没事”这个愿望当现实。赶上我打回电话拉家常,我妈没忍住,告诉了我摔跤的事。

老头儿七十七了,几年前得了脑梗,去年又脑出血,最怕摔跤。隔着几百公里,远方的我也只能电话里焦急。

“赶紧去医院查查!”

“不用不用,你爸说没事,我看也没事。”

“你能看见脑子里的事了?!”

“……”

“干啥摔的?”

“去园子里。”

又是园子,又是那些果树!

这边和弟弟联系,他马上回去接走检查。那边在想我爸这人对他的园子,是何等执着痴迷,我们都劝他不要侍弄了,他还是不听。

我爸守着他的园子,一往情深。侍弄果园不容易,春天的耕耘和修枝还好,出钱雇人干上几天,就可以树齐整,陇合适。进了夏天,各家的园子,都是果实累累压枝弯,像怀孕的负重女。果子熟了,要一颗一颗摘,一树一树清,家家都缺人手。

杏子黄了,满树灿灿地招摇着;李子红了,挨挨挤挤,恨不得下树。来不及摘的,最后落在地里,可惜了的,让我爸的心痛啊。所以,每到夏天,别的农人叔叔伯伯纯欢喜,我爸是几分欢喜几分愁。

我远在北京,指望不上。儿子们做的事业大,没时间;从获利程度看,老头儿的果树没法和他们的生意比,没人愿意停下来帮他。园子大,我爸年龄也大,加上最近几年生病,身体大不如前。一说要他把园子放手,他只是不说话。

每到开春,我爸还抱着侥幸心理:到时候自有办法。于是,顶着我妈鸡飞狗跳的责骂声,他还是雇人修枝、陇地、打药、施肥。那个时候,七十多岁的我爸,背操着手,在他的园子里监工。

他站在离不开的园子,望一眼由筷子长成的大树,抓一把可以出油的泥土,心安,惬意。园子,成了留声机:春花绽放,夏雨欢唱,鸟儿啁啾,蛐蛐低语……

隔三差五,他去园子看看。树是他栽的,地是他陇的,品种是他选的,很多是他嫁接的。他熟悉每棵树,像熟悉孩子。望去满树发花,杏花粉,李花白,莹莹一片,像看见夏天的杏儿和李子一样。我爸张着牙口不全的嘴,乐着。

这是我爸田野的春天,一幅望花成果的美景。画中的他,也是花。

树多不种地,下面都是闲的,难免杂草丛生。我爸看到邻居地里收拾得利落,他就羡慕,但心力不足,末了只有暗暗嘟囔:我要年轻十岁,看我的园子,哼!

我爸的园子,不单单是块地,还是脸面,是一个农人的尊严,是一个强者的领地。

我爸园子里的树,也不单单是树。他守着这块土地,像秀女织锦一样勾勒。春有梦,夏有果,秋有惊喜,冬有喘息。一棵一棵栽培,一行一行设计,一季一季期待。树,成了我爸的忠粉,世袭我爸的爱意。有几棵老树,身形佝偻但根基坚固,树冠美丽,那茂腾腾的枝叶簇拥成一个岁月的冠冕。

我爸的园子,是他爱的输出地。最甜的那棵树,留着不卖,给孩子们!给亲朋好友打电话:“来,上园子摘!”

看吧,一个内心那么丰富的人,他的园子倾注、彰显着他那么多的特质,他能不对园子执着痴迷吗?

去年暑假我回老家,要走时,我爸给我摘李子。看着他的背影,我妈说:“你爸的身体还能给你摘李子呢,谁知道还能摘几年?”这话后来成了戳中我泪点的利器,每每想到,就会悲伤泛起。曾经理所当然的享受,随着父母的老去,竟然变得那么弥足珍贵。

今年他摔了后,我急忙买票回家,见到的我爸,已经需要拄着手杖,苍老像匹瘦马,疯了一样追上他,才两个月不见,我爸就像一株收割了棒子的玉米秸秆。我忍着心里的悲伤,嘴巴像个道具,说着一些无聊、轻松的话题,心里却嗫嚅着:爸,谁让你老成这样呢?

走之前,我和我爸到了他的园子,他带着我摘李子。在北京叫“西梅”的,在我爸的园子里叫“女神”。我爸指挥着他的女神摘“女神”,用一副看不上我干活儿的口气,嫌我高凳打得不对,说我筐和手的位置不顺。那副神气,仿佛是站在领地颐指气使的大公鸡。我心里倒是一喜:爸爸的语气,还那么有力!

我是我爸园子里一棵移植了的树,每一次回乡,是把根,探进熟悉的泥土里,重温、回味……

书页仍在风中轻颤

作者 / 刘东华

20世纪90年代末的冬天格外寒冷。母亲病逝那年,我上小学四年级,弟弟刚满九岁。那天放学回家,看见父亲蹲在厨房的煤炉前,笨拙地搅动着锅里的面条,灶台上撒满了面粉,像下了一场小雪。

他听见声响转过头来,眼睛红肿得像两颗核桃,却硬是挤出一个笑容:“回来了?爸给你们下面条吃。”那锅面条又咸又糊,但我和弟弟都吃完了,连汤都没剩。

父亲看着我们狼吞虎咽的样子,眼眶又红了,怕我们看见慌忙转过身洗锅去了。做作业时,我看到炕桌下有一张薄薄的下岗证。见我疑惑,父亲用手背抹了把脸,然后挺直腰板,声音出奇地平静:“爸爸以后要换个工作了,正好,以后能多陪陪你们。”

下岗后的父亲开始蹬三轮车维持生计。每天天不亮就出门,三轮车把手上总挂着母亲生前用的那个军绿色水壶。我常常趴在窗台上,看着他的背影消失在晨雾里,棉袄后背上结着一层白霜。有次放学路上遇见他正弓着身子帮人搬冰箱,棉衣后背全被汗水浸透了,贴在嶙峋的脊梁骨上,像一张被雨水打湿的纸。但回到家,他却告诉我们,今天的活儿轻省,就是搬了几箱书。

他也确实喜欢书。街角有个姓李的老人摆着旧书摊,书脊泛黄的书本整整齐齐地码在木板架上,五毛一本、一块钱三本。每次路过,父亲总要蹲下来翻一翻,手指轻轻抚过书页,像是在掂量它们的价值。他很少买新书,但旧书摊的老板认得他,知道他爱书,偶尔会给他留几本品相好的。

有一年冬天特别冷,父亲蹬了一整天的三轮车,手指冻得发紫,回家时却从怀里掏出一本《三国演义》,封皮已经磨损,但内页完好。他笑着说:“今天运气好,老李头说这本只要三毛钱。”可那天晚上,我分明看见他在厨房就着咸菜啃冷馒头,把唯一的一碗热汤面留给了我和弟弟。

家里最困难的那段日子,餐桌上很少见到荤腥。父亲总说:“吃饱就行,菜嘛,咸淡都是滋味。”有一次,弟弟在饭桌上小声嘟囔:“要是能吃点肉就好了……”父亲没说话,只是摸了摸他的头。

第二天,父亲回来得比平时晚,手里拎着一个旧布袋,一进门就笑着对我们说:“今晚加餐!”我和弟弟兴奋地围过去,以为他终于舍得买肉了。可打开袋子,里面却是几本旧书——《水浒传》《唐诗三百首》《科学家的故事》。弟弟很失望,父亲却翻开书,指着里面的插图说:“看,这是武松打的虎,这是李白喝的酒,这是爱迪生发明的电灯——书里的‘肉’可香呢!”

那晚,父亲给我们讲武松打虎、讲李白“仰天大笑出门去”、讲爱迪生失败了上千次才发明电灯。弟弟听得入迷,早忘了想吃肉的事。而我,在多年后才明白,父亲是在用另一种方式喂饱我们——不是用鱼肉,而是用文字;不是用短暂的滋味,而是用一生的精神食粮。

父亲有个宝贝木板箱,原本是母亲装嫁妆用的,后来成了他的“藏书阁”。箱子里整整齐齐地码着几十本书,有些是从旧书摊淘来的,有些是从废品站按斤称回来的。每本书都被他包上了牛皮纸书皮,扉页上用钢笔工整地写着购书日期和地点。

不管多晚回家,父亲总会先洗干净手,然后从木板箱里取出书本。台灯亮起的瞬间,整个屋子就活了过来。我和弟弟趴在掉了漆的木桌上,看灯光给父亲花白的鬓角镀上金边。他读《钢铁是怎样炼成的》时,声音会不自觉地提高,读到保尔在寒冬里修铁路那段,他的手指会轻轻颤抖,仿佛也感受到了西伯利亚的刺骨寒风。

“人的一生应当这样度过……”父亲总是反复念着这段话,眼睛亮得像黑夜里燃烧的煤核。有次弟弟发烧,父亲守了一整夜,天亮时我醒来,发现他歪在椅子上睡着了,那本《平凡的世界》还摊开在膝头,书页上沾着几滴未干的泪痕。

有一天,我在箱底发现了一个记账本,上面密密麻麻记着每一笔开销:

3月5日,车费2块,午饭省下,买《鲁迅选集》一本。

6月12日,少抽一包烟,换《居里夫人传》。

9月8日,多蹬两趟车,给儿子买《新华字典》。

我鼻子一酸,想起父亲那双磨破的布鞋,想起他总说不冷,却偷偷往棉袄里塞报纸御寒。他省下的每一分钱,最后都变成了我们手里的书。

记得每个学期开学前,父亲会特意提早收车,带我们去新华书店。他站在书架前小心翼翼地翻看新书,比较哪个版本注释更详细。结账时总要反复数几遍皱巴巴的零钱,但从不犹豫。回家的路上,他会给我们讲《送东阳马生序》,说宋濂当年借书抄书的故事,说着说着声音就低下去:“你们妈妈要是能看到你们读书的样子……”

岁月是最无情的雕刻师。当脑梗渐渐蚕食父亲挺拔的脊梁时,他反而读书读得更勤了。病床上支着小桌板,摊开着《易经》,他说要趁眼睛还能看见,把想读的书都读完。

我出嫁那天,父亲把新买的《词源》和《辞海》塞进嫁妆箱,告诉我说:“你一向爱读书,以后能用上。”去年秋天,他弥留之际已经说不出话,却还颤巍巍地指着书架,又指指我,意思是这些书都留给我。

如今我站在老房子里,风掠过空荡的藤椅,翻动父亲留下的书页。那个木板箱传到了我手里,里面的书依旧散发着淡淡的油墨香。

每读一本新书时,我总会想起父亲在灯下读书的侧影,想起他说过的话:“铅字是活的,读进心里就能长出骨头来。”父亲的一生,就像他最爱唱的那首《我的祖国》,没有华丽的辞藻,却饱含着最深沉的力量。那些在困顿中依然熠熠生辉的文字,那些在寒夜里温暖过我们的故事,如今都化作了血脉里的歌声,在每一个艰难时刻响起,提醒我们永远不要低下追寻光明的头颅。

藤椅还在老位置,书页仍在风中轻颤。我知道,父亲从未真正离开,他只是化作了那盏永不熄灭的灯,永远照亮着我们前行的路。

父亲与书

作者 / 越慧贞

父亲去世不久,有几位亲友探听他那些书的去向。我知道,这些打探书的下落的人,有的想要他那些评书小说,有的想要那些《易经》方面的书,还有的,对父亲几套老版本的明清小说有兴趣。

他们爱听他讲话,试图搜寻父亲的旧书,借以重温与他酒茶斟酌间的交谈。他们一定记得父亲聊天讲古时额头凝注的表情和眼里闪现的光。那不是普通的讲述。多少个夜晚,他们围绕在我父亲身边,从他的讲述中感受三国烽烟与屋子里众人吐出的香烟交缠升腾,从父亲活灵活现的演讲中想象出封神榜人物的奇形怪状。甚至他们中几个父亲忠实的听众,还跟着父亲学会了评书口技中一些简单的技巧:“库克,库克——库克,库克……”声音渐弱,是一骑人马渐行渐远;声音渐强,是人马迫近;“噔令令”,是手起刀落的声音……自从有一次,父亲讲了一段《杨香武三盗九龙杯》,有几个听众就念念不忘,一有机会就来我家,缠着父亲再给他们讲一次。全村第一台收录机,也是拿到我家试用,录下我父亲的一段评书。

他的这些本事是年轻时拜在评书艺人李增寿名下,不论三九三伏苦练下的;也是老东河旧书摊上,用冻僵的手指一页页翻出来的;更是在自家昏暗灯下,将大部头章回体小说背了一遍又一遍,抄写默写点评,嚼碎了咽进肚里,又反刍成自己的骨血养出来的。

父亲中年以后,对佛教道家经典多有涉猎,如同他的很多朋友恭维的那样,尤其对易学,颇有心得。家中存有很多《易经》注释等周边书籍。他把这些东西学得融会贯通,说起来头头是道,又吸引了诸多同好者,其中还不乏一些研究者。在他众多狂热的追随者之外,是我超出自身年龄的理性审视和冷静疏离。

那时候我们住在村里,傍晚,父亲常常提着黑皮包从东河回来,皮包夹层里总是掖着一本新书。东河区的各大书摊、书店父亲都轻车熟路,他挣的钱还没有焐热,就落入书摊老板们的钱袋。

我们姐妹三人先后认字后,他就迫不及待地把我们领到书摊、书店去挑选书。书和酒,在他的消费中占有极大的比例。他的那些书先是盘踞在大衣柜顶层,随着数量越来越多,后来书脊挨着书脊,封面挤着封面,开始向外扩张领地,突破大衣柜后,西房的写字台成了它们新的地盘,就连西房的床底下也整整齐齐地码着书。他告诫全家人谁也不要动他的书,却对每个前来借阅的村民慷慨得很。

父亲曾经惋惜地提起借出去的书要不回来,听得我们又生气又无奈。《聊斋志异》和《封神榜》,版本还挺老的,借给他的酒友兼聊友郭某。时间长了之后,他问郭某书看完了没有,郭某却拒不承认他借过我家书。不知父亲什么时候存下半套《康熙字典》,民国时期版本,虽然封面破损,但他用塑料布精心包裹着。我表姐是全村第一个考上大学的人,人人夸赞,父亲更是对她欣赏得不得了。表姐放暑假,来我家找我父亲,说班里有个同学爱好文字研究,问父亲有没有相关文字资料,借去看一看。父亲就踩着凳子取下包裹得严严实实的那几本《康熙字典》,表姐惊喜地说:“就是这种!”说好给同学看看,她下次放假就还回来。结果再无音信,书一去不回。

多年之后,我很想埋怨父亲几句,想想又算了,命该如此。我们与父亲间的遗憾,何止是书事这一个方面。平房拆迁时,他把书一下子都堆在我面前,给我一个措手不及,我半怀愧疚半怀认命地把他大部分书处理掉,成为几年来一再泛起的心病。

时光不能倒流,生活还在继续,那些憾事终归只是憾事。

跟朋友闲谈,忽然想起小时候的事。父亲买回新书心血来潮也会给我们讲讲,还一度在我睡前,于我枕畔耳边读唐诗,他念一句我跟读一句,我还没认字,根本不知道读的是什么,以后偶尔语文课上会对某些诗句产生隐约的熟悉感。朋友说,你这些年不就用上了吗?这是你父亲给你的幸运。举起杯,我用喝茶掩饰了眼里即将滚落的泪滴。

(编辑:吴存德;校对:霍晓霞;一读:张飞;一审:张燕青;二审:贾星慧;三审:王睿)

留个言再走呗...